Territorialización del sistema alimentario: relato del taller de mapeo participativo

La semana pasada tuvo lugar, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UVA, el primer taller sobre mapeo participativo y territorialización del sistema alimentario local, organizado desde el proyecto europeo Food City Boost en colaboración con José Luis Vicente Vicente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Centro Alemán de Investigación del Paisaje Agrario (ZALF).

El objetivo del taller fue estudiar la (re)territorialización del sistema alimentario del área metropolitana de Valladolid. Para ello analizamos:

- ¿Qué dieta/s podrían aumentar la re-territorialización del sistema alimentario?

- ¿Cuál podría ser la escala del sistema alimentario “territorial”?

- ¿Qué, cómo, y dónde se puede producir?

- ¿Qué objetivos (realistas) de autosuficiencia alimentaria se podrían alcanzar?

Los resultados informarán una modelización alimentaria cuantitativa, o sea la propuesta de un escenario de producción y consumo encaminado a la territorialización y al avance en la transición agroecológica del sistema alimentario en Valladolid y alrededores, así como un segundo taller en el cual se refinarán los resultados y posible retroalimentación, aspectos como logística e infraestructuras (ej: presencia de mercados) y se valorará la autosuficiencia alimentaria (potencial, real, deseada).

Este trabajo, desarrollado a través del «modelo Foodshed» (o cuenca alimentaria, anteriormente presentado en la UVA dentro del proyecto ALISOS), podría ayudar en la elaboración del Plan Estratégico para la producción Ecológica de Castilla y León 2025-27 y se presentará a responsables políticos, agentes del sector y personas interesadas como punto de partida para el diseño conjunto de vías concretas para alcanzar un sistema alimentario territorializado.

Las experiencias previas realizadas en Berlín y Munich generaron debates, propuestas y materiales de gran interés además de sensibilizar y hacer incidencia política a nivel internacional.

En el encuentro participaron de forma voluntaria expertos en representación del sector productivo, consumo e investigación.

José Luis Vicente Vicente (CSIC-ZALF) abrió el taller contextualizando el complejo sistema alimentario globalizado caracterizado por patrones alimentarios desterritorializados y desestacionalizados, alimentos desplazados o sin vínculo local/regional, alta proporción de productos importados y exportados, homogeneización de los paisajes (monocultivos, producción masificada) y estandarización de los alimentos. Estos factores hacen que nuestras ciudades sean muy vulnerables frente a las amenazas actuales.

Entre las soluciones que ya se están impulsando una transición agroecológica nos permitiría construir sistemas alimentarios basados en la identidad, la tradición, la equidad social y de género de las comunidades locales que proporcionen dietas saludables, diversificadas, apropiadas para la temporada y la cultura del contexto (Wezelet al.2020).

A través de una investigación primaria, Jose Luis Vicente Vicente identificó un potencial de autosuficiencia alimentaria del 8%, basándose en la dieta actual y un área cultivable disponible de 10,609ha.

Estos datos reflejan un sistema vulnerable y completamente dependiente de flujos externos a la comunidad. Conseguir un sistema alimentario territorializado requiere una expansión significativa del área dedicada a cultivos para humanos, ganadería extensiva etc.

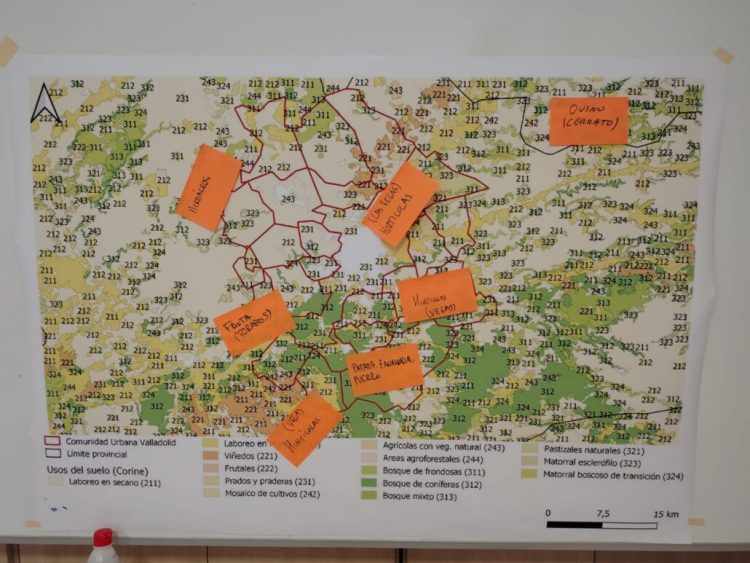

En el taller se propuso como referencia el área definida por la Comunidad Urbana de Valladolid (CUV) tomando en consideración factores dentro de la misma como: relieves, densidad de población, tramos de agua, tamaño y rentabilidad medias de las explotaciones presentes, edad media de los/as encargados/as, porcentaje de terrenos cultivados en agricultura ecológica (2,4%), zonas y espacios naturales protegidos, profundidad y fases del suelo, áreas cultivables y no cultivable (urbanizadas, viñedos, olivares, bosques, pastizales etc.), cultivos principales y especiales, usos del suelo, zonas aptas para ganadería extensiva etc.

Estos se presentaron a través de diversos mapas a fin de explicar la escala de la CUV, sus características fundamentales y su aptitud agrícola, así como lo que se produce actualmente.

Dentro de este marco, se generaron debates en grupo para dar respuestas a las preguntas mencionadas arriba en un territorio caracterizado por una baja producción de frutas y hortalizas, alta producción de cereales principalmente destinada a ganado, zonas con aptitud ganadera fuera de la CUV, excesivo consumo de carne y baja de legumbres, verduras y frutos secos y usos del suelo a excluir como área agrícola utilizable (ej. viñedo, bosque coníferas).

De una puesta en común muy enriquecedora y desde perfiles muy diferentes, surgieron diferentes puntos clave:

– la protección de terrenos agrícolas frente a amenazas como la urbanización masiva, la implantación de macro renovables etc

– el impulso de la producción de cereales integrales para consumo humano valorizando variedades antiguas en rotación con legumbres y la labor del ganado sobre rastrojo

– el cierre de ciclos para reducir gastos y desperdicio

– la recuperación de alimentos autóctonos (ej. altramuces históricamente cultivados en Megeces), frutales y el sector ovino (siempre que se pueda mejorar su viabilidad económica valorando por ejemplo el pago por servicios ambientales)

– la promoción de prácticas que combinan agricultura y ganadería

– la sensibilización sobre el consumo de alimentos de temporada

– la protección de zonas de vega históricas y terrenos agrícolas a través de la creación de bancos de tierras, parques agrarios etc.

– la valorización de zonas agrícolas en desuso, por ejemplo aplicando ordenanzas municipales parecidas a las de viviendas abandonadas, evitando así riesgo de incendios entre otros beneficios

– el apoyo a la producción apícola y avícola agroecológica

En resumen, se concordó que es necesario cambiar nuestro modelo hacia una producción extensiva, agroecológica y sostenible.

Todos los comentarios se recogerán en un escenario de producción-consumo que se compartirá con los participantes para una última retroalimentación antes de elaborar la

«Modelización alimentaria», presentarla y valorarla en un segundo taller, junto con las necesidades en infraestructuras (ej. logística de la distribución, procesado de materias primas) e iniciativas que ya están trabajando en ese ámbito de territorialización del sistema alimentario.

De cara a 2026, el proyecto Food City Boost prevé más actividades relacionadas con los escenarios emergentes.

Os mantendremos al día sobre la presentación de resultados y el segundo taller sobre este tema a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram.

Materiales de interés: Proyecto Alisos (UVA), Aprendizajes sobre los Sistemas Alimentarios Territorializados (Fundación Carasso), Sistemas Alimentarios Locales frente a riesgos globales (Fundación Entretantos), Bases territoriales para la puesta en valor de los espacios de interés agroecológico de la Comunidad Urbana de Valladolid (GAMA Grupo de Alternativas Medioambientales y Territoriales, S.L), Diagnostico del sistema alimentario de Valladolid (UVA, Fundación Entretantos, Ayuntamiento de Valladolid, Fundación Carasso).

0 comentarios